わたしは、独学で宅建(宅地建物取引士)の資格を取りました。

偏差値40の高卒のため、まともに勉強した経験がありません。

マンガとyoutubeで勉強をはじめました。

こちらの記事は、私のように勉強が苦手な人向きの勉強法です!

独学で合格できるのか?

これは実際自分が合格したので,できると思います。

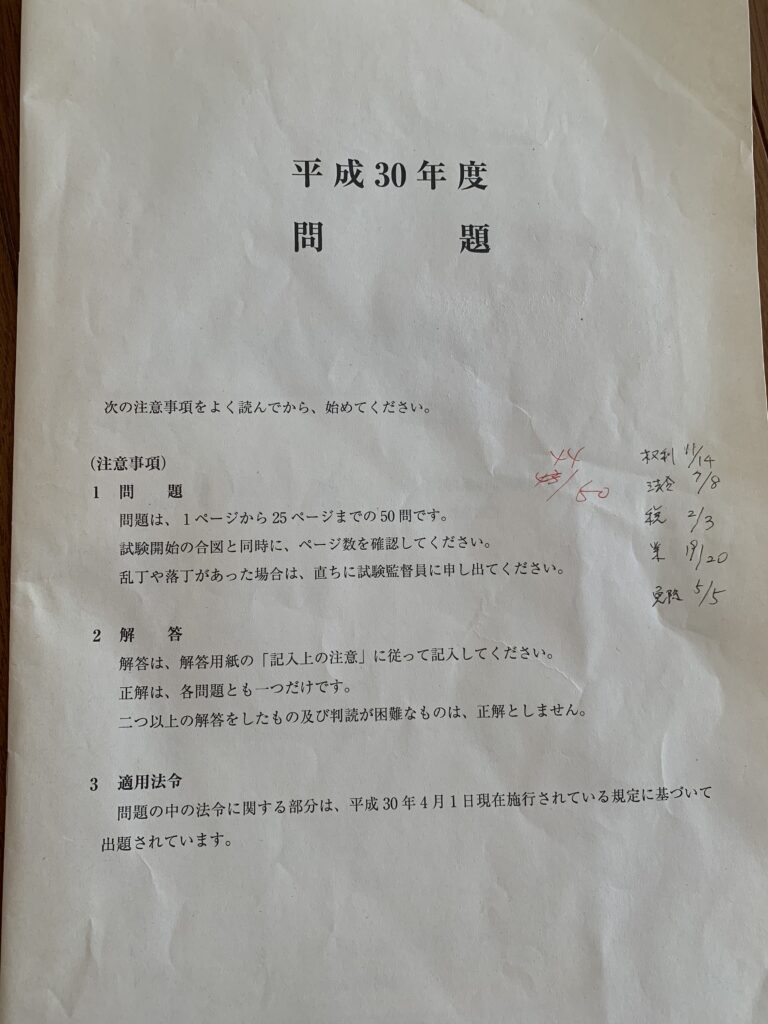

(偏差値40の高卒が記憶力の低下した40代後半で挑戦し、50点満点の44点で合格)

合格率は15〜17%位ですが、今はYouTubeとかメルマガとかたくさんの情報があります。

それに、会社から受けるように言われて受けた人が多い印象で、大学受験のように絶対合格するぞ‼と勉強した人ばかりではなさそう。

宅建士は1回目で合格する強い気持ちが大切です!なぜかというと、合格率は15~17%ですが、1回目の受験で合格する人が約40%なんです。

つまり合格率を下げているのは、何回も受験する人たち(多分会社から言われて…という人たち)強い気持ちで勉強した人たちは、1発合格しているのです。

勉強の期間と勉強時間

1年です。1年で受かるぞ!と決めて勉強しました。

あと、合格すれば副業で宅建士が出来る(…はずだったが無しになりました。)のでモチベーションを維持できました。

費用はあとに詳細を書きましたが、教材+試験費用で25,300円です。

平日…3時間(朝30分、夕方30分、夜1時間、通勤1時間)

土日祝…1日3時間(直前期は6時間)

一問一答の問題はトータル1万問は解いています

わたしは、右も左もわからず始めたので1年かかりましたが、この記事のように効率よく勉強すれば6か月で合格できるでしょう。

とにかく早く問題にとりかかりましょう!

実践して間違えないと、自分の弱点が分かりません。

勉強の流れ

- 宅建のマンガを読む♪

- youtubeとテキストで、ざっくり勉強

- テキストの内容がわからなくても、問題を解く!

- 間違えた問題を復習【一番重要】

ペース配分

8~9割の時間は過去問を解いて復習する作業に使います。

直前期(8月くらい~)

- 試験と同じように時間をはかって問題を解く

- 模試を受ける(自分が、受験者の中でどの位置にいるか確認)

- 統計(試験直前にしか答えが分からない分野)の勉強

宅建の難易度

受験生は20万人以上、そのうち合格者は3万人程度と多くの方が不合格となっています。

また、最近の試験の特徴は長文問題が多いことです。

長文対策は、図を書いたり、問題の重要箇所に◯やアンダーラインを引くと、うっかりミスが防げますよ。

| 年度 | 合格率 | 合格点 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|---|

| 2022年度 (令和4年度) | 17.0% | 36点 | 226,048人 | 38,525人 |

| 2021年度 (令和3年度12月) | 15.6% | 34点 | 24,965人 | 3,892人 |

| 2021年度 (令和3年度10月) | 17.9% | 34点 | 209,749人 | 37,579人 |

| 2020年度 (令和2年度12月) | 13.1% | 36点 | 35,261人 | 4,610人 |

| 2020年度 (令和2年度10月) | 17.6% | 38点 | 168,989人 | 29,728人 |

| 2019年度 (令和元年度) | 17.0% | 35点 | 220,797人 | 37,481人 |

勉強する量は違いますが、宅建試験の難易度は大学に例えると日本大学、東洋大学、駒澤大学と同程度だそう(偏差値55~56)

高卒の私にとっては、かなり難しかったです。

さらに難しい不動産鑑定士は、早稲田大学、慶応大学の難易度と同じ(偏差値65~67)

科目ごとの勉強時間の配分

宅建士通信資格講座アガルートのメルマガから引用しました。合計300時間!

権利関係90時間とありますよね、独学で始めて、権利関係が90時間で終わらなかったとしたら、他の科目もきっと足りなくなるので、300時間では足りなくなります。

下の時間は、机に向かった時間ではなくて全集中した時間と考えて下さい!

・権利関係(民法等):90時間程度

「権利関係」は、勉強するのに時間のかかる科目ですので、慌てずじっくりと学習を進めていきましょう。・宅建業法:90時間程度

例年20問出題されるため、過去問の量がとても多いです。

多くの項目の正確な記憶(暗記)が求められるため、覚える作業に勉強時間が必要になります。・法令上の制限:80時間程度

「法令上の制限」は、とにかく専門用語が多いです。

とにかく理解に時間がかかりますので問題数や勉強する内容の量が少ないですが、80時間と比較的多めに勉強時間がかかります。・税その他:20時間

問題数が少ないうえに、宅建の合格に必要となる知識の量は「過去問で問われる内容だけ」と比較的シンプルですので、上記3科目とは異なり、割とあっさりと終わらせることが可能です。・免除科目:20時間

宅建資格講座アガルートより

「過去問で問われる内容だけ」をやれば十分です。

試験の直前に実施される講座や模擬試験など、最新データに沿った勉強が必要で、これだけでOKです。

宅建士試験の勉強量は膨大です。私はテキストを買った後に、それは4冊シリーズの中の1冊だったことに気づき、一生終わらないんじゃないかと思いました。

さて、Yahoo知恵袋では、独学で挫折する心配をする声が多いですね…。

そうなんです!独学で一番大切なのは挫折しないで取り組むということで、それが一番難しい事なのです。

【どうして独学者の合格率が低いのか?】の章はこちらから。

おすすめの宅建独学の勉強方法

問題集を見ながら受験勉強をしたという経験がなく、テレビを見てダラダラ生きてきたため、youtubeやマンガなど視覚聴覚に訴えてくる物の方が頭に入ります。

わたしは、マンガテキストを読むことをおすすめしていますが、マンガテキストの紹介の前にこちらを読んでください。

宅建士試験に有効な勉強法:ストーリーテリングとは?

宅建の勉強法で有効とされている勉強法の一つにストーリーテリングがあります。

ストーリーテリングは、情報を物語の形でまとめ、記憶に定着させる方法です。

例えば、「不動産の権利関係」についてのストーリーを作成する場合は、不動産取引の実例を使って、物語を作り上げることができます。

ストーリーを組み立てることで、脳内にある情報を一つの物語にまとめることができ、理解度の向上や定着につながるのです。

この記憶法の役に立つのが、私が推しているマンガテキストです!

自分で物語を作ることで、さらに深く理解できるのですが、ちんぷんかんぷんの初心者がそれをすると、とんでもなく時間がかかってしまいます。

勉強の流れ

①宅建のマンガを読む♪

はじめに、マンガテキストを読んでザックリと全体像をつかみます。

わたしは、本屋さんで立ち読みして自分の好みの物を2冊買いました。

わからなくてもお構いなしにざーっと読みました。

立ち読みで違うマンガ版も読みました。マンガ最高!ありがとう!

②Youtubeとテキストで、ざっくり勉強

テキストだけ見ても、なんのこっちゃ分からないので、先生方の講義を聴きながら自分で買ったテキストで確認します。

分からない時はいろんな先生の動画を見る。

どの先生も重要といっているところが同じなので、いろんな教え方で聞いているうちに分かるところが増えてくる。

棚田先生は ”講師の中で一番頭が良くない” を売りにしている先生です。棚田先生自身が受験した経験から(1回目は落ちている)頭がいい先生たちとは全く違う勉強法を提示しておられ、独学者に人気が高いです。

エビングハウスの忘却曲線にもとづくと思われる、大量記憶法という勉強法を推奨されています。

みやざき先生は大ベテランで、厳しい事は言わないので心が折れることがありません。講義は分かりやすく語呂合わせをバンバン使います。私は今でも覚えている語呂合わせがあります。

通勤時間はyoutube(倍速)で先生の声だけ聞いて何回も頭に叩き込みます。1回見たものなら音だけでも大丈夫。

おすすめ動画で紹介した棚田先生が実際に使ったテキストはこちらです。

わたしが受験した年、著者である友次先生が予想問題をyoutubeで出しましたが、まったく同じ問題が1問本試験で出ました!1点は先生のおかげで取れました。

イラストが多くて、人気のテキストはこちらです。

わたしは違う資格で使いましたが、このシリーズはカラフルで見やすいです。

③テキストの内容が分からなくても、問題を解く!

講義の内容が理解出来なくても気にする必要なし!一問一答の問題を解き始めます。

- テキストで調べながら解く。

- テキスト無しで解く。

- どうしてその答えになったか、誰かに分かりやすく教えるつもりで声に出して説明してみる。

↓

説明まであっていたら〇、違っていたら×にする【ここ重要!】 - ×だった問題を解いて説明まであっていたらOK。

はじめは1問1答問題を解き、正解率が60%くらいになったら、過去問の4択問題に取り組みましょう!

問題集の紹介

こちらはコンパクトなので持ち運びが便利↓

無料のサイト 過去問道場

過去問道場というサイトにお世話になったので貼っておきます。無料でこのクオリティはありがたいです。

毎日メルマガを解く

メルマガが届いているのを見つけてしまったら絶対に解く!

という試練を自分に課していました。

3問だけなので何とか頑張れます。

レトス小野先生の無料メルマガ

レトスの小野先生のメルマガはこんな感じの問題が毎日届きます。宣伝が載ってますが無料なので大丈夫です。

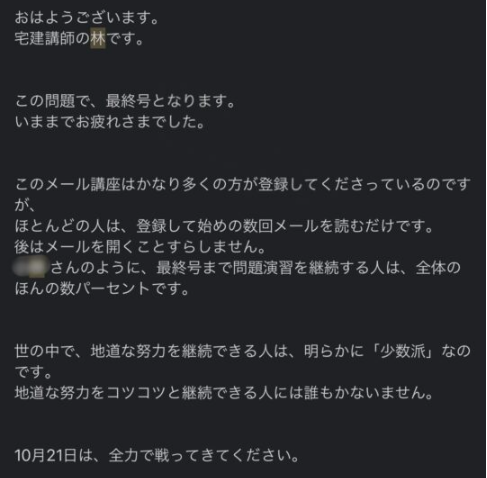

毎日メルマガで挫折しそうな人に、ぜひ読んで欲しい応援メール

わたしは小野先生と林先生のメルマガを受信していました。こちらは林先生の応援メールです(今はもうやっていないようです)上の小野先生のメルマガは1日3問あるので1年で1095問解くことになります。

ぜひ最終日のメールまで続けて下さい!

次のメールは毎日メルマガで問題を解くことを200日続けた最後のメールです。

読んで号泣してしまいました。一生懸命頑張ると、こんなに心に響くものなんだなとわかりました。

直前期の勉強

直前期用の参考書を購入

私は、試験当日にも持っていきました。

⚠必ず最新版を購入してください

↑ギュッとまとめてあるので一通り勉強した後、問題を解くときの参考書として使いました。

①試験と同じように時間を計って問題を解く

試験の1、2か月前は模試と予想問題。そして過去の試験問題を時間をはかって10年分解くという実践的な勉強をしました。

ここは、相当頑張って勉強しました。過去問の正解率は80%以上になりました。

そして、「これ行けるんじゃね?」と自信をつけたところに予想模試をやると、分からなくて心が折れそうになりましたが、解説をしっかり読んで重要ポイントを叩き込みました。

後の記事でも書きましたが独学のデメリットは、まじめにすべての範囲を勉強してしまうことです。

ですが、試験が近くなったら時間がありません。各学校が総力を結集して作った予想模試に集中しましょう。

②模試を受ける(自分が、受験者の中でどの位置にいるか確認)

予想模試の内容はスクールによって違うので、複数受けるのがおすすめです。

たぶん過去問で合格点に達していても、全然分からない問題があって動揺すると思います。だけど本試験もそうなのです。

あなたが分からない問題は他の人も分かりません。一緒だから大丈夫!初めて見る問題にも動揺しないで、答えを導く練習がここで出来ます。

そして、模試を受けたら間違えたとこを復習してどうしてそうなるか自分で説明できるようにしておきましょう。

これが、結構時間がかかるけど合否を分けるかもしれないので頑張って下さい!+5点は違います。

試験が近くなってくると発売される予想模試です。最新版を購入してくださいね。

LECの予想模試は解説動画もあり、沢山間違えたので復習出来て良かったです。

⚠必ず最新版を購入してください

⚠必ず最新版を購入してください

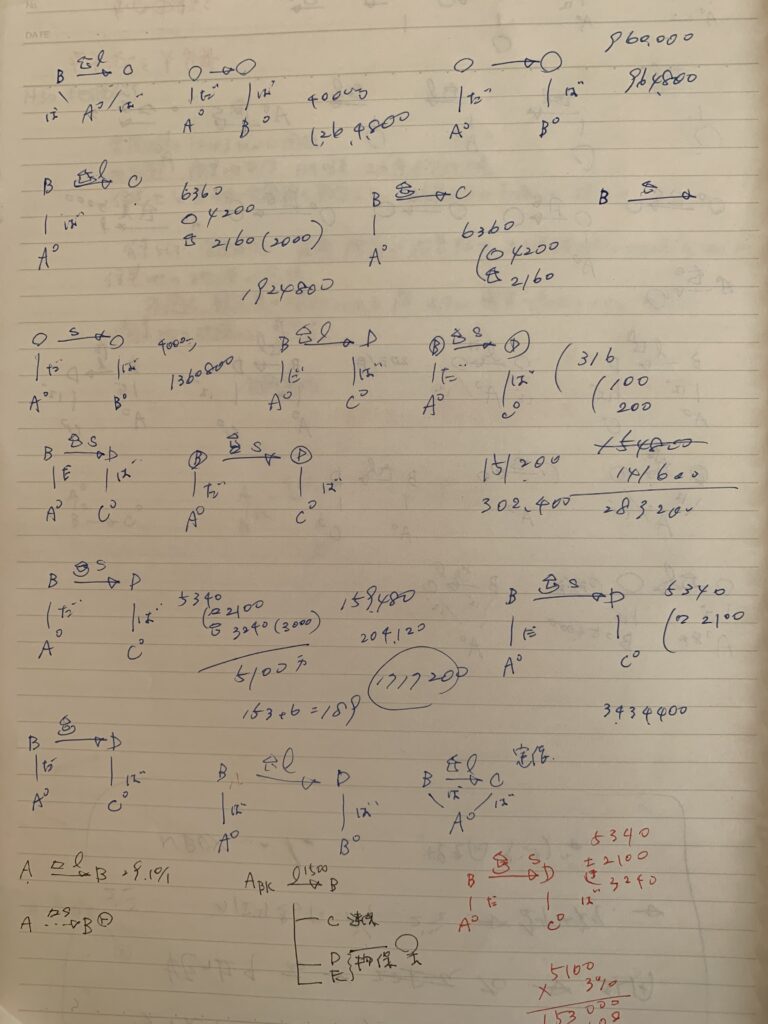

AさんがBさんに売ったらCさんが出てきて‥みたいなのは図を書かないと間違えてしまいます。

勉強しているとこの図を書くのがめちゃめちゃ速くなります。

ファイナルファンタジーと言うロールプレイングゲームが好きなのですが、絶対に倒せる強さになってからボスに挑むタイプです。

試験も確実に受かるレベルになるまで勉強しないと不安でした。

③統計の勉強

統計は独学者の弱いところ。

その年の不動産価格の動向なので(商業地の価格は上がっているとか)タイムリーな情報が入らない問題集には付いていません。

統計は覚える量が少ないので、試験直前まで頭に叩き込み、試験が始まったら問題用紙に覚えたことをバーっと書いてしまう。それから落ち着いて問題に取り組む!

わたしは参考書を買った時に住所など登録しておいたら、統計の補足のプリントが郵送で届きました。

学校に通っていれば、きっともう少し早く情報が入ってくるのだろうなと焦った覚えがあります。

試験間近に発売される予想問題集に付いているものと、youtubeで試験間近になると先生方が統計と解説をアップしてくれるので、覚えるのに人の倍時間がかかるわたしは、ギリギリで何とか勉強出来た感じでした。

個人的にはみやざき先生のyoutubeの語呂合わせが覚えやすくて助けられました。

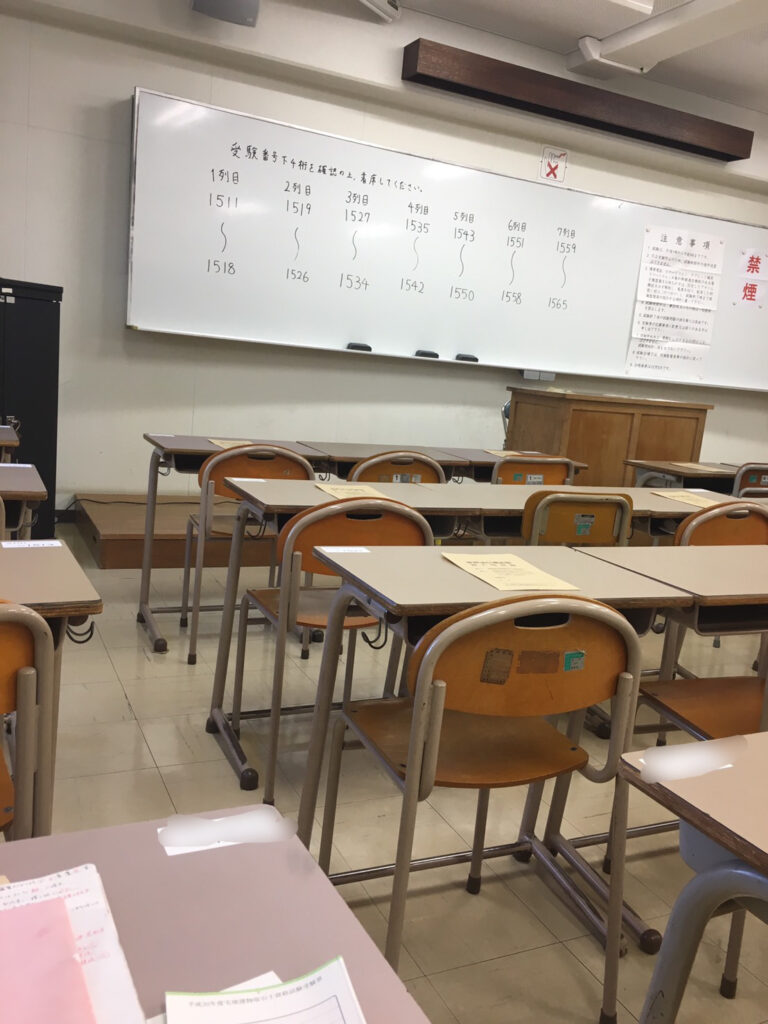

試験当日

受験前の最終確認は、受験当日に自信を持って臨むために非常に重要です。

試験当日は緊張感が高まるため、会場へ余裕をもって行けるルート確認や、持ち物の準備をしっかり行いましょう。

試験は午後からでしたが、午前中に会場付近まで行ってファミレスで食事をしました。お客さんの7割が宅建士試験の受験者で大混雑!座れなくなるところでした。

わたしは試験当日、みやざき先生が総まとめのような動画をアップしてくれたので、それを聞いていました。試験に向かう車の中でもずっと聞いていました。

1回目の挑戦で合格出来ました!ヤッタネ

勉強の流れ&コツ まとめ

勉強の流れ

- 宅建のマンガを読む♪

- youtubeとテキストで、ざっくり勉強

- テキストの内容が、わからなくても問題を解く

- 間違えた問題を復習

直前期(8月くらい~)

- 試験と同じように時間を計って問題を解く

- 模試を受ける

- 統計の勉強

勉強のコツ3つ!

①いきなり難しいことをやらない。

難しいものはすっ飛ばして、成功体験を積んでから本格的に始める。

これが一番大事だと思います。参考書の頭から始めると

善意の第3者には対抗できない

なんて言葉がいきなり来るので????となって始めから挫折しそうになります。

②満点を目指さない。

はじめのうちは1問を解くのに30分ぐらいかかったりするので、満点を目指すと一生終わりません。

③どうしてもわからないところは、次の日に調べる。

独学の最大のデメリットは質問できないこと。

分からない問題でつまづくと違うことを考え出して、机に座っているだけ、なんてことが何回もありました。

勉強の手が止まってしまうくらいなら、放置して他の問題を解く方がいいに決まっていますよね。

次の日に調べましょう!放置しても、勉強していくうちに解けるようになったりしますよ。

私は、髪の毛を触りだしたら集中力が切れたサインなので、付箋を貼って違う問題に取り組むか、コーヒータイムにしていました。

独学で失敗する原因は、ペース配分の甘さ。

独学は、優先順位が分からずテキストすべてをきちんと勉強するため、時間が足りなくなってしまいます。

わたしは一通り学習したら、はじめに覚えたことをきれいに忘れている、ということが起こりました。

宅建試験に合格するために、一番大切だけど一番達成するのが難しい事。

それは挫折しないで取り組むことです。

社会人は仕事や子育ての合間に、休み時間を削って勉強時間を確保しなければいけません。

独学で勉強するメリットとデメリット

- 費用が安い 独学で勉強する場合は、参考書や問題集などを購入するだけで済みます。また、交通費や時間も節約できます。

- 自分のペースで勉強できる

- 孤独で不安 自分ひとりで頑張らなければならないため、孤独感や不安感があることもあります。

- 自己管理能力が必要 強い意志をもってスケジュール管理しないと、膨大な量をこなせません。

- 質問ができない 分からないことを調べるのは、1時間以上かかることも多いです。

飲み会は断れないよね!youtubeが大好きで、夏休みの宿題をスケジュール通りにやるのが苦手だったよ。

というタイプの方は挫折する可能性大なので、プロが考えたカリキュラムをこなすのがおすすめ。

アガルート宅建試験講座32,780円~ 机に座って、しっかり勉強したい人向き。

スタディング宅建士講座14,960円~ スキマ時間にスマホで勉強したい人向き。

わたしは、ゲーム感覚で過去問に取り組めるスタディングが気に入りました。もし自分が勉強している時に存在に気づいていれば、独学と並行して安いプランを利用していたと思います。

分からないところを質問したいなら、アガルートがおすすめ。

はじめの、勉強方法の記事に戻るにはここをクリック!

資格取得にかかった費用まとめ

教材と試験費用で25,300円かかりました。

宅建士証を発行してもらったので合計89,600円かかりました(高いわ)

教材の費用

- youtube 無料

- マンガ版テキスト2冊 2700円 2600円

- テキスト4冊 9000円くらい

- 過去問サイト 無料

- 予想問題集2冊 1800円 1700円

- 吉野塾模擬試験 500円

- LEC模擬試験 0円模試で結果が何位とかも見れた

- メルマガの問題 無料

- 合計18,300円

受験にかかる費用

受験するのに受験料8,200円 会場がとんでもなく遠いと交通費やホテル代がいります。

合格後にかかる費用

未経験者の母ちゃんの場合(2年以上実務経験のある人は登録実務講習がいりません)

働く気マンマンだったため登録して宅建士証までもらいましたが、資格自体は一生有効なので登録しなくてもOK そうすれば下記の登録費用や更新の費用はかかりません

厳しくて泣きそうだったけど、人生観変わった登録実務者講習の様子はこちら

- 登録実務講習2日間 11000円(私は安い所に申し込んだので2万くらいが目安)

- 会場が遠かったので登録実務講習のための交通費 ホテル代10000円

- 身分証明書 500円

- 登記されていないことの証明書 500円

- 住民票の抄本 500円

- 顔写真 300円(値段は店による私はドラッグストアの機械)

- 資格登録手数料 37000円

- 宅建士証交付手数料 4500円

- 合計 64300円

宅建士証は5年に一度更新が必要です

- 法定講習受講料 12000円

- 宅建士証交付手数料 4500円

- 顔写真 300円

- 合計 17000円+交通費

一息つくときにおすすめの、宅建士マンガを2つ紹介!

集中力が切れたときにおすすめ。勉強のモチベーションが上がります。

スウィートディール

和訳すると「うまい話」

大人気youtuber不動産Gメン滝島さん原作の漫画です。

すべて実体験を元にされていて、正直不動産よりリアル。

宅建士試験に合格した後は、FP(ファイナンシャルプランナー)試験に挑戦するのがおすすめ

FP試験は不動産の分野が出題されるので、そこを勉強しなくてもいいんです。

実際、宅建士試験に合格した後の登録実務者講習で次はFPに挑戦するという人がいました。

私も実は挑戦しました。2級まで取るつもりでしたが、なんせ数字が苦手なので3級までで挫折しました。

最後まで読んでくれたあなたへのメッセージ

このとんでもなく長い記事を最後まで読んでくださったあなたは、きっと本気で宅建士試験に挑む方だと思います。

わたしは、宅建士試験に挑戦し、合格したことで確実に人生が変わりました。

1年間頑張りとおした自分に自信がつき、見える世界が変わりました。

どうかあなたも自分が納得のいくまで勉強して、試験当日に後悔することのないように戦ってきてください!

この記事を離脱しないで読んでくださった、根性のあるあなたなら大丈夫!

頑張れば必ず合格できます!同じ宅建士試験を戦った仲間として応援しています!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

おまけ:簿記2級と宅建試験どっちが難しい?

わたしは商業高校出身のため簿記2級を持っていますが、簿記2級のほうが難しかったです。

理由は

- 簿記は4択ではなく記述式。

- もともと計算が苦手。

- 宅建の勉強内容は興味があるが、簿記は仕方なくやっていた。

宅建試験も、比較的簡単とされる租税公課の分野で大苦戦しました。

逆に簿記2級よりも宅建試験のほうが難しいと感じるタイプは、次のような人でしょう。

- 計算が好き。

- 長文を読み解くことが苦手、法律が苦手。

- 簿記は合計が合えば正解とわかるから好き。

コメント